全球氣候變化的背景之下,準(zhǔn)確估算全球碳收支對(duì)未來(lái)的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。內(nèi)陸水體排放的CO2主要來(lái)自陸地生態(tài)系統(tǒng)的呼吸作用,一般以溶解的土壤或者濕地CO2的形式進(jìn)入的水生系統(tǒng),或者來(lái)自水體中源自陸地衍生有機(jī)物的礦化作用,將有機(jī)碳轉(zhuǎn)化為溶解的CO2。內(nèi)陸水體是全球碳循環(huán)的重要組成部分,可以輸移和轉(zhuǎn)化大量源于自然和人類活動(dòng)的碳,并向大氣中排放以CO2為主的溫室氣體,對(duì)大氣中溫室氣體的濃度產(chǎn)生直接影響。因此,準(zhǔn)確估算內(nèi)陸水體的CO2排放量在全球碳循環(huán)的研究中有非常重要的意義。

學(xué)院楊現(xiàn)坤副教授與香港大學(xué)冉立山老師,聯(lián)合美國(guó),瑞士,澳大利亞和德國(guó)的合作者首次對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展階段的三十年內(nèi)(1980年代和2010年代)的內(nèi)陸水體(河流,湖泊,和水庫(kù))CO2排放變化進(jìn)行估算。研究結(jié)果發(fā)表在本周出版的Nature Communications期刊上。

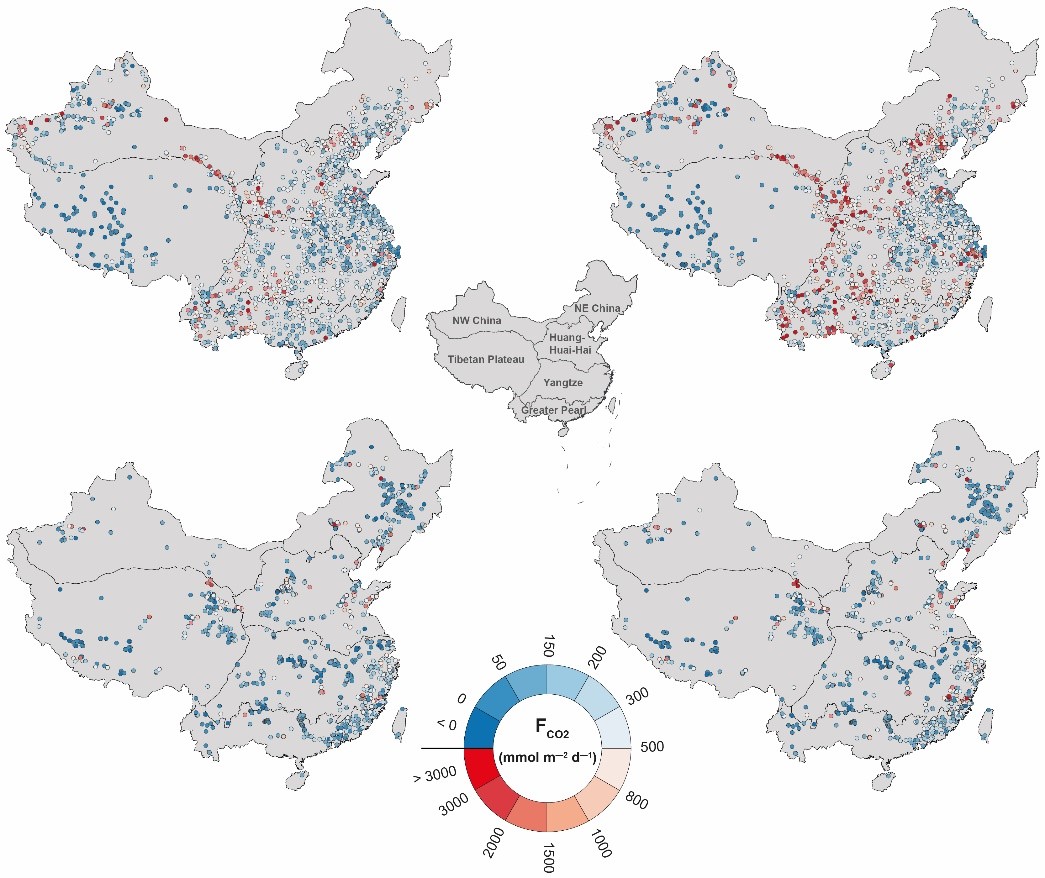

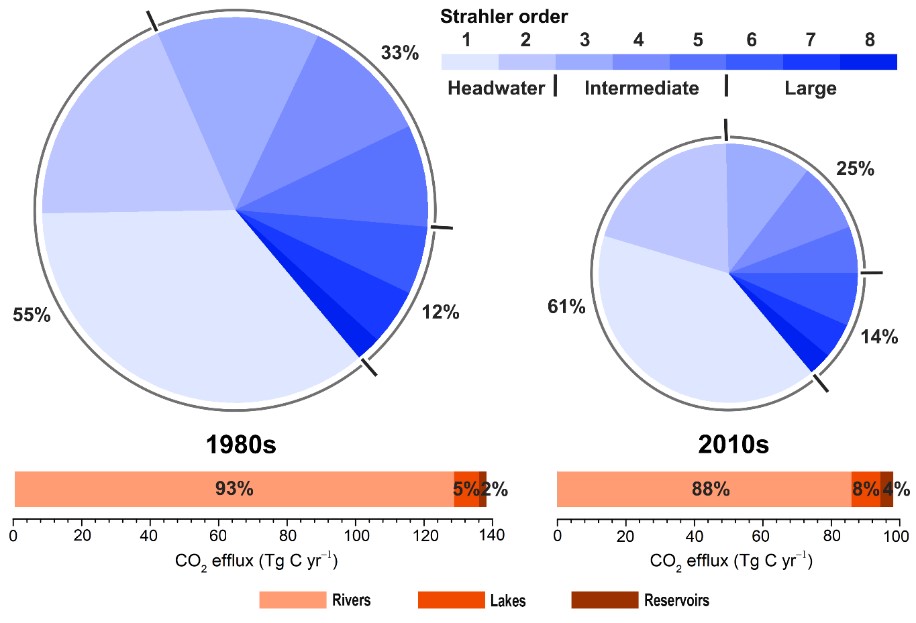

基于大尺度衛(wèi)星遙感技術(shù),以及1980年代在1709個(gè)地點(diǎn)收集的歷史水化學(xué)數(shù)據(jù)和最近在中國(guó)1064個(gè)地點(diǎn)進(jìn)行的野外采樣數(shù)據(jù),本研究估算了中國(guó)內(nèi)陸水體的CO2排放通量。結(jié)果表明,中國(guó)內(nèi)陸水體的CO2排放通量已從1980年代每年1.38±0.31億噸(約5.06億噸CO2)降至2010年代的每年0.98±0.19億噸(約3.59億噸CO2),表明在過(guò)去的30年間中國(guó)內(nèi)陸水體CO2排放量總體下降了29%;河流是內(nèi)陸水體CO2排放的主要來(lái)源,占總排放量的88–93%。在空間分布上,只有青藏高原的內(nèi)陸水體CO2排放在30年間呈現(xiàn)了增加的趨勢(shì),河流和湖泊的CO2排放分別增加18%和81%。而中國(guó)其他地區(qū)的河流CO2排放均呈下降趨勢(shì)(降低31–56%)。

圖1.1980年代(上)和2010年代(下)汛期(右)和非汛期(左)實(shí)測(cè)CO2分壓變化

圖2 1980年代和2010年代中國(guó)內(nèi)陸水體二氧化碳總釋放量對(duì)比

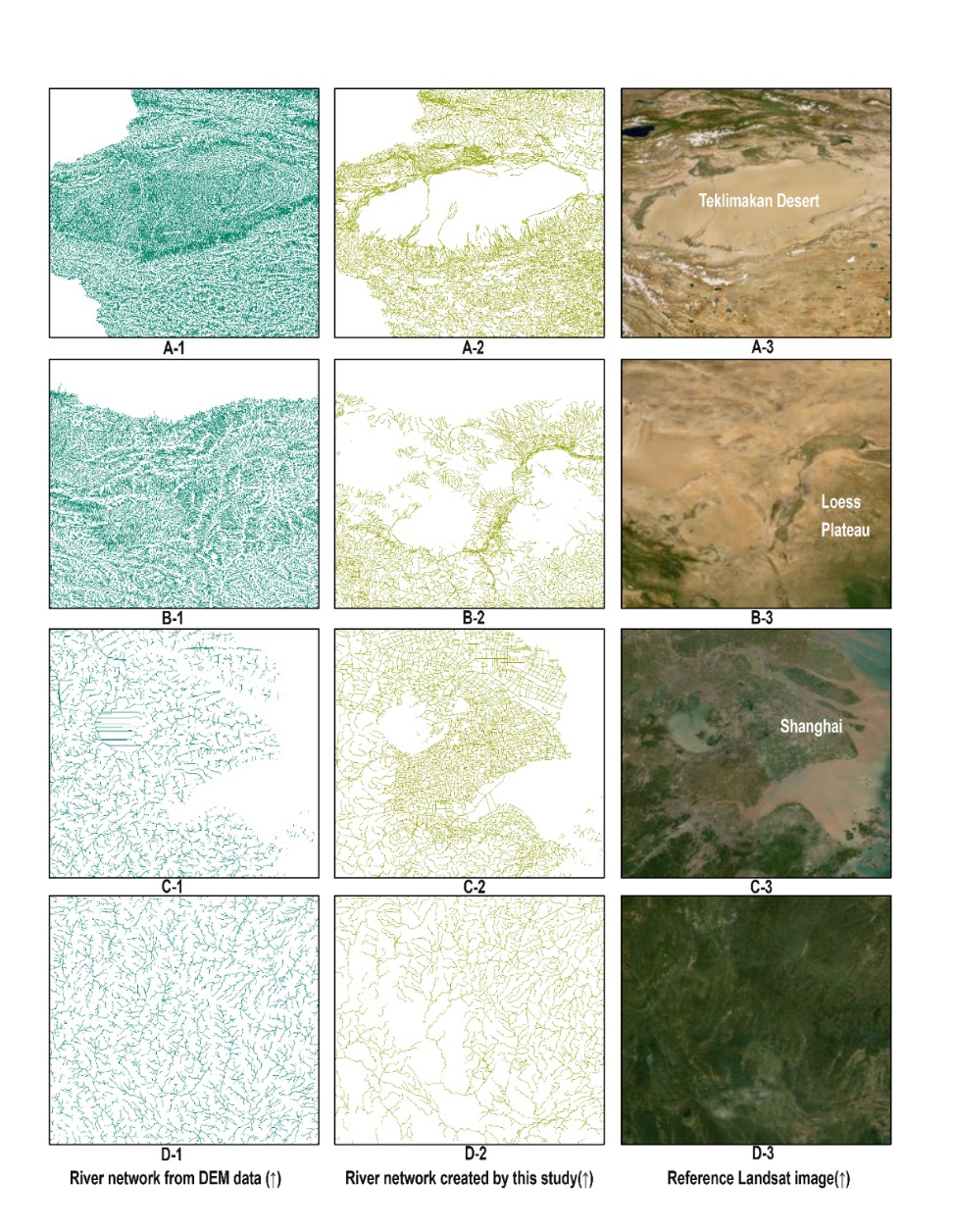

本研究的另一重要貢獻(xiàn)是準(zhǔn)確估算1980年代和2010年代中國(guó)區(qū)域的水面積變化。在參考了歷史資料的同時(shí),研究人員采用高精度衛(wèi)星影像對(duì)中國(guó)當(dāng)代的內(nèi)陸水體面積進(jìn)行了重新分析提取。結(jié)果表明,1980年代中國(guó)河流非汛期水面積為55,488±12,886 km2,汛期為65,076±14,357 km2。到2010年代,河流非汛期水面積下降至51,003±14,439 km2,汛期河流水面積降至58,279±15027 km2,總體下降了8.1?10.4%。而遙感結(jié)果表明湖泊和水庫(kù)的面積則呈現(xiàn)增加的趨勢(shì),湖泊面積由1980年代的79,196±6415 km2增加到2010年代的82,570±6688 km2,水庫(kù)面積則從1980年代的14,772±1196 km2增加到2010年代的25,616±2075 km2。由于這個(gè)階段中國(guó)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展刺激了對(duì)能源和糧食生產(chǎn)的需求,從1980年代到2010年代之間我國(guó)完成了約15,000個(gè)新水庫(kù)的建設(shè),水庫(kù)的存儲(chǔ)容量增加了一倍以上。自然河流向水庫(kù)轉(zhuǎn)化后,具有類似于湖泊的理化特性,從而大大減少了CO2的排放。如果將河流和水庫(kù)一起考慮,則在最近的30年中,它們的總CO2排放量減少了大約三分之一,這在很大程度上是由于中國(guó)各地的水庫(kù)蓄水所致。

圖3 DEM中國(guó)河流的DEM提取結(jié)果與本研究的提取結(jié)果對(duì)比

研究表明,如考慮1980年代中國(guó)內(nèi)陸水體排放的CO2,會(huì)使當(dāng)時(shí)全國(guó)陸地生態(tài)系統(tǒng)碳匯的估算結(jié)果減少24–59%。自1980年代初開(kāi)始實(shí)施全國(guó)性的生態(tài)恢復(fù)計(jì)劃以來(lái),中國(guó)的陸地生態(tài)系統(tǒng)在2010年代得到了極大的恢復(fù)。即便如此,考慮到2010年代內(nèi)陸水體排放的CO2,也可以抵消17–21%陸地碳匯。由于內(nèi)陸水體排放的CO2當(dāng)前尚未納入我國(guó)陸地景觀的碳收支中,忽略內(nèi)陸水域的碳排放可能會(huì)很大程度高估森林等生態(tài)系統(tǒng)的陸地碳匯。

該研究結(jié)果對(duì)于全球碳排放評(píng)估的貢獻(xiàn)是:中國(guó)內(nèi)陸水體排放的CO2約占全球排放的5–7%,基于此結(jié)果更新后的全球內(nèi)陸水體CO2排放將增加約1億噸。考慮到我國(guó)橫跨世界上大多數(shù)氣候帶以及多樣化的地貌系統(tǒng),而且還涵蓋了大多數(shù)全球植被類型,此項(xiàng)基于中國(guó)的研究具有全球性的參考價(jià)值。如果忽略內(nèi)陸水體CO2排放,在評(píng)價(jià)全球陸地生態(tài)系統(tǒng)在碳平衡中的作用時(shí),可能產(chǎn)生非常大的誤差。

學(xué)院楊現(xiàn)坤副教授為該論文共同通訊作者,承擔(dān)了本研究中中國(guó)內(nèi)陸水體遙感監(jiān)測(cè)和分析的部分,研究助理田明揚(yáng)老師也參與了本項(xiàng)研究,對(duì)本項(xiàng)的外業(yè)調(diào)研、水化學(xué)數(shù)據(jù)分析做了大量工作。此項(xiàng)研究得到國(guó)家自然科學(xué)基金及廣州大學(xué)百人計(jì)劃啟動(dòng)金資助。

原文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41467-021-21926-6

期刊簡(jiǎn)介

《Nature Communications》(自然-通訊),簡(jiǎn)稱NC,是英國(guó)《Nature》(自然)雜志首個(gè)冠名“Nature”品牌的純開(kāi)放獲取期刊,致力于發(fā)表生物、物理、化學(xué)和地球科學(xué)等各領(lǐng)域的高質(zhì)量研究。NC是被自然指數(shù)收錄的5大綜合性期刊之一(包括Nature,Science,NC, PNAS, Science Advances)。NC 在2019年影響因子為12.309。