人工合成的分子籠可以提供仿生微環(huán)境來研究腔內(nèi)的弱相互作用,,就像生物體中普遍存在的精密自組裝功能結(jié)構(gòu)一樣,。盡管超大型三維超分子結(jié)構(gòu)在生物系統(tǒng)中普遍存在,如各種球形病毒衣殼,,但用化學合成方法人工構(gòu)建與生物分子尺寸相當?shù)某肿咏Y(jié)構(gòu)仍然充滿挑戰(zhàn),。例如,,大多數(shù)病毒衣殼的直徑從幾十到幾百納米不等,最小的動物病毒約為二十納米,,然而人工合成的直徑在10nm以上的籠狀超分子卻非常罕見,。

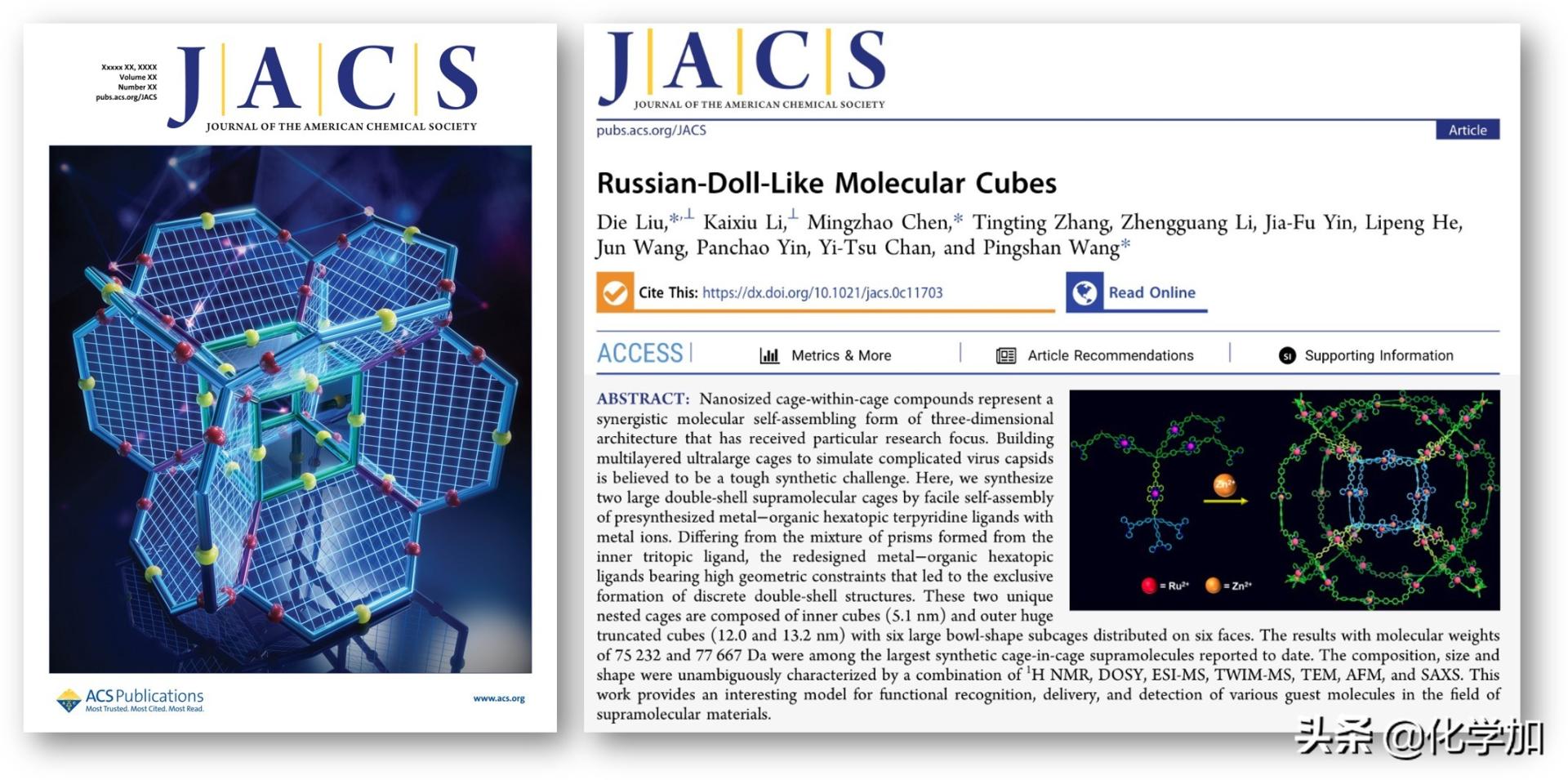

近日,廣州大學大灣區(qū)環(huán)境研究院研究團隊,,通過預組織的金屬有機六足三吡啶配體與金屬離子的自組裝,,合成了兩個超大的雙殼超分子籠,命名為俄羅斯套狀分子立方體,。不同于單純的三足配體形成的棱柱體混合物,,重新設計的金屬有機六足配體具有較高的幾何約束,導致了獨特的雙殼結(jié)構(gòu)的形成,。這些獨特的巢狀結(jié)構(gòu)尺寸分別達到12.0nm和13.2nm,,分子量分別達到75,232和77,667 Da,是迄今為止報道的最大的籠型超分子結(jié)構(gòu)之一,。這項工作為超分子材料領域中各種客體分子的功能識別,、傳遞和檢測提供了一個潛在的模型。相關研究成果近期發(fā)表在國際化學領域頂級學術期刊Journal of the American Chemical Society,,并被選為主封面(Front Cover),。

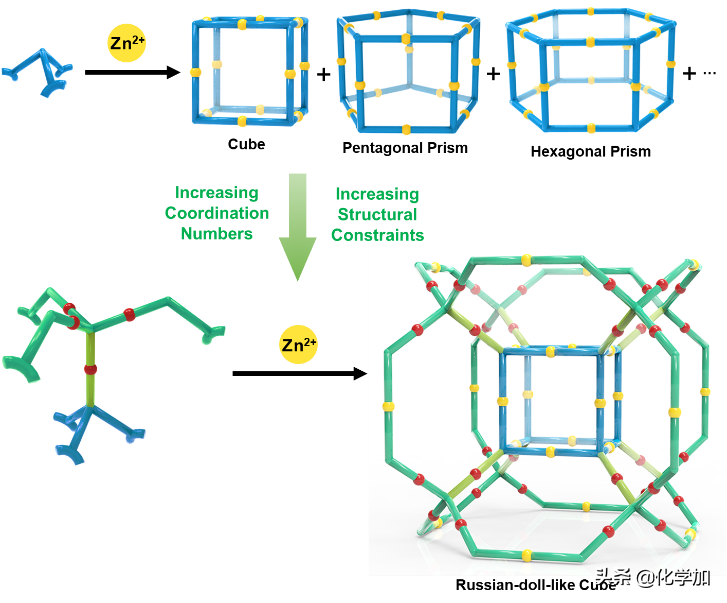

圖1. 三足配體配位組裝形成多面體混合物和雙層六足配體組裝形成雙層立方體示意圖。

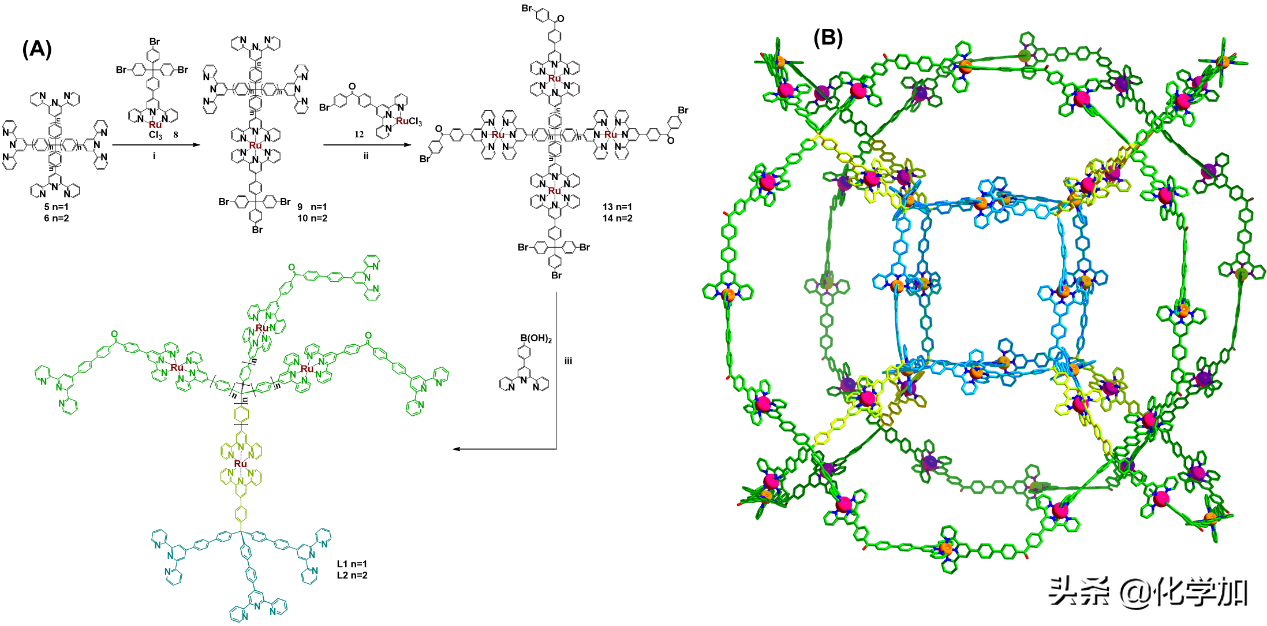

圖2. 金屬有機配體L1和L2的合成路線及雙層立方體C2結(jié)構(gòu)圖,。

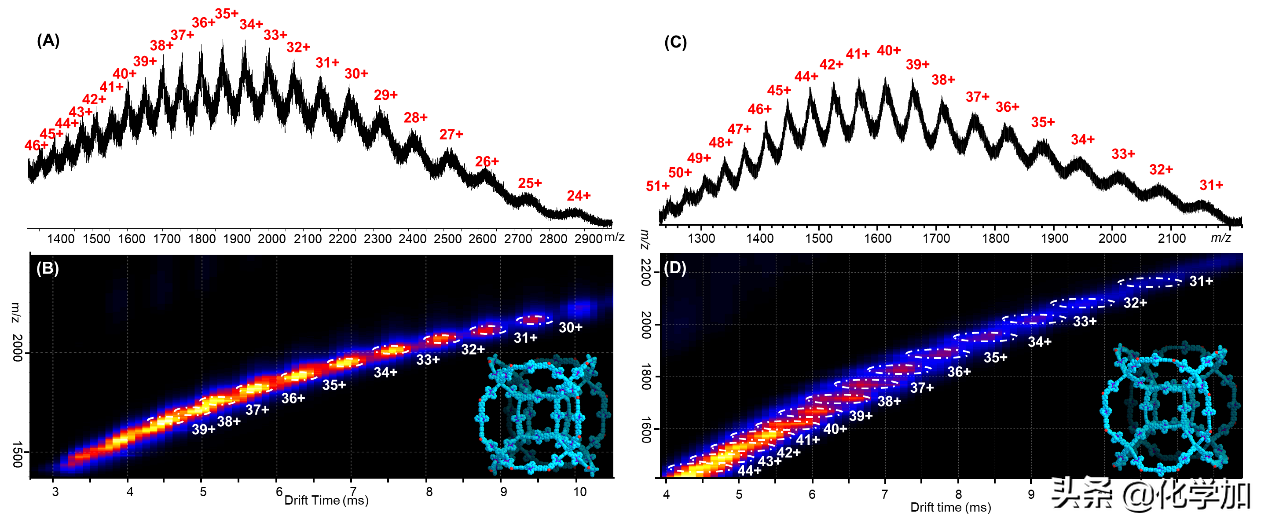

通過外層配體的引入,,一方面內(nèi)外兩層結(jié)構(gòu)空間上的相互制約,能夠抑制中間三叉結(jié)構(gòu)的扭曲,,從而得到離散單一的超分子組裝體,;另外一方面,內(nèi)外兩層的協(xié)同配位能夠增加配位鍵密度,,得到熱力學更加穩(wěn)定的超分子結(jié)構(gòu),。基于此,,作者進一步設計合成了如圖2所示,,不可逆節(jié)點連接的三聯(lián)吡啶金屬有機配體L1和L2,金屬有機配體在外部增加三個三聯(lián)吡啶配位基團,,形成了具有雙層配位點的結(jié)構(gòu),。按照精確的1/3 (配體/金屬離子)的摩爾比,混合金屬有機配體L1(或L2)與Zn2+,,通過配體和金屬離子配位驅(qū)動的自組裝,,最終量化地得到了巨大的雙層立方體結(jié)構(gòu)C1和C2。這兩個俄羅斯套娃形式的雙層立方體結(jié)構(gòu)也通過一系列表征手段進行了充分的測試確認,如 HR-ESI-MS及TWIN-MS等,。如圖3所示,,ESI-MS(電噴霧電離質(zhì)譜)顯示得到一系列連續(xù)電荷數(shù)的分子離子峰,對應的質(zhì)荷比結(jié)果與理論模擬的結(jié)果相符,,驗證了配合物的結(jié)構(gòu)組成。更進一步,,TWIM-MS (行波離子移動質(zhì)譜)測試結(jié)果顯示出一個系列連續(xù)的信號,,沒有其他的信號出現(xiàn),說明組裝形成了單一的離散的超分子結(jié)構(gòu),,沒有異構(gòu)體或者其它形式的結(jié)構(gòu)形成,,支持了雙層立方體的形成。

圖3. 配合物C1的(A)電噴霧質(zhì)譜(ESI-MS)和(B)二維行波離子移動質(zhì)譜(2D ESI TWIM-M); 配合物C2的(C)電噴霧質(zhì)譜(ESI-MS)和(D)二維行波離子移動質(zhì)譜(2D ESI TWIM-M),。

總而言之,,作者運用雙層結(jié)構(gòu)空間上相互制約,同時增加配位鍵密度的策略,,成功地合成了兩個巨大的俄羅斯套娃形式的籠狀結(jié)構(gòu),,這些結(jié)果為進一步設計合成巨大的三維結(jié)構(gòu)提供了方法。觀察配合物C1和C2巨大的三維分子結(jié)構(gòu),,我們可以發(fā)現(xiàn)該類型結(jié)構(gòu)擁有一個中間的立方體空腔和周圍的六個碗狀空腔,,并且這些空腔的大小能夠通過改變配體的尺寸進行調(diào)節(jié),這些巨大的空腔為識別和穩(wěn)定特定的大結(jié)構(gòu)客體分子提供了可能,,相關的研究工作也正在進行中,。

該工作是繼王平山教授團隊2020年在國際頂級期刊美國化學會會志——(J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 52, 21691-21701;J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 17, 7987-7994,;J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 16, 7690-7698)發(fā)表工作之后,,取得的又一科學研究成果。大灣區(qū)環(huán)境研究院青年講師劉疊為論文的第一作者和共同通訊作者,,副教授陳名釗為論文的共同通訊作者,,廣州大學為論文的第一通訊單位。