2020年3月30日,廣州大學(xué)孔凡江/劉寶輝研究團(tuán)隊與中國科學(xué)院遺傳與發(fā)育所田志喜團(tuán)隊、武漢理工袁曉輝教授和塔斯馬尼亞大學(xué)James L. Weller教授合作在Nature Genetics雜志上發(fā)表了題為“Stepwise selection on homeologous PRR genes controlling flowering and maturity during soybean domestication”的研究論文。

該研究系統(tǒng)地證實了光周期開花性狀是作物核心的馴化性狀,闡明了大豆馴化過程中PRR同源基因的逐步進(jìn)化與選擇的分子機(jī)制。

鑒于該研究的重要意義,JIPB主編、著名植物學(xué)家鞏志忠教授近日在JIPB上對該工作進(jìn)行了專門點評,以饗讀者。

作物馴化是長期自然選擇和人工選擇的過程。這個過程涉及一系列馴化綜合特征性狀(Domestication Syndrome)的改變,如分枝的減少、頂端優(yōu)勢的喪失、種子或果實的增大、種子落粒與休眠性減少等經(jīng)典性狀。栽培大豆大約5000年前在我國黃淮流域由野生大豆馴化而來,由大豆加工而來的大豆食品在我國的飲食文化中占有舉足輕重的地位,豆腐和醬油等豆制品食品是中華歷史文明的重要遺產(chǎn)和象征。大豆是典型的短日照作物,對不同的光周期反應(yīng)極其敏感,這種敏感性極大的限制了優(yōu)良大豆品種的種植和推廣。栽培大豆能夠種植在北緯50度到南緯35度的廣泛區(qū)域內(nèi),大豆這種廣泛的適應(yīng)性由一系列的開花期基因不同等位基因型的組合所決定,而且這些基因都是在栽培群體中發(fā)現(xiàn)的。但是,野生大豆與栽培大豆相比,光周期敏感性強(qiáng),開花和成熟普遍較晚。從野生大豆向栽培大豆馴化過程中,是否有基因參與了光周期敏感性降低的過程?哪些基因參與了這個過程?其進(jìn)化和選擇機(jī)制又是什么?

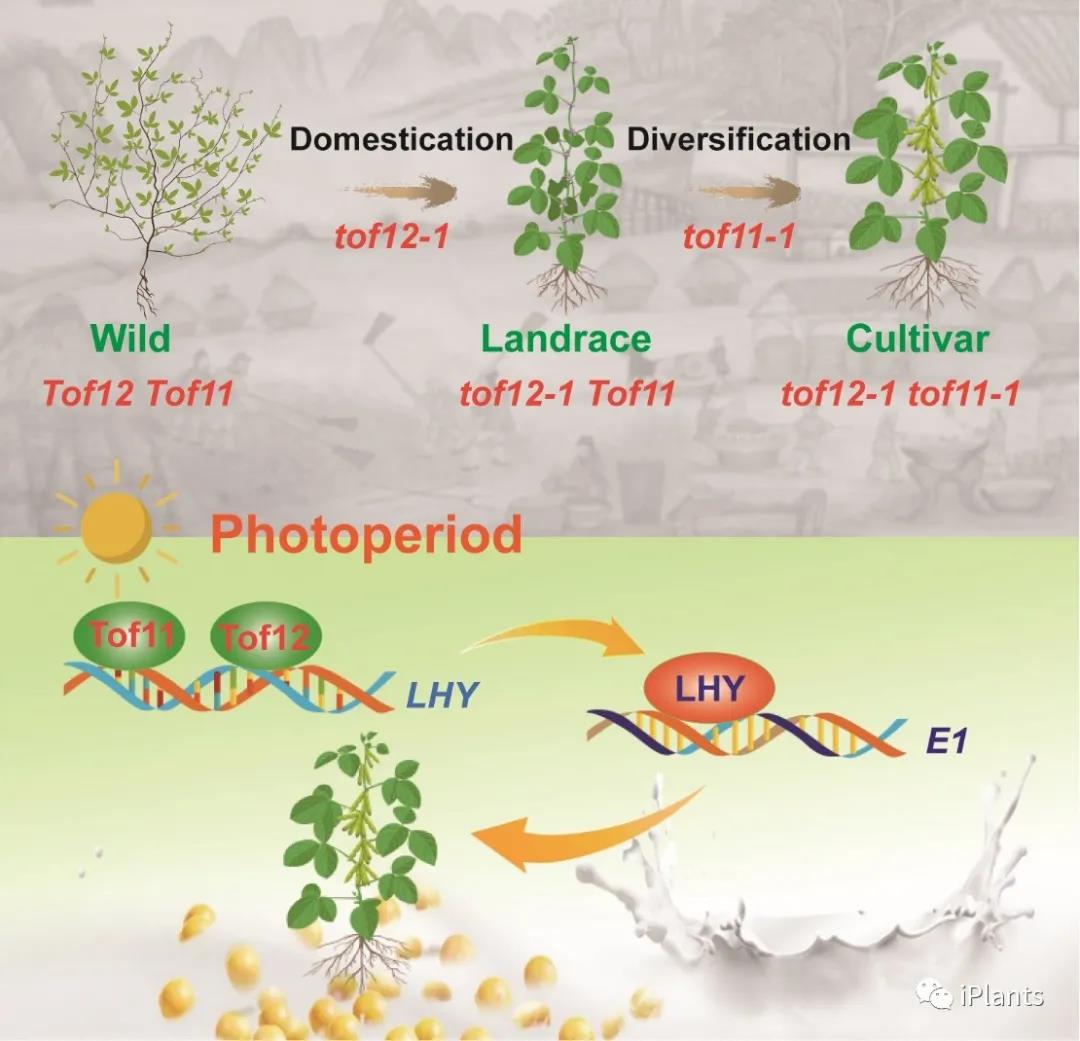

近期,國際頂級雜志Nature Genetics在線發(fā)表了廣州大學(xué)孔凡江/劉寶輝研究團(tuán)隊關(guān)于大豆光周期適應(yīng)性進(jìn)化的研究成果,闡釋了大豆馴化過程中同源基因逐步進(jìn)化與選擇的機(jī)制。該研究利用全基因組關(guān)聯(lián)分析、圖位克隆、分子生物學(xué)等手段克隆了兩個調(diào)控大豆光周期的Tof11和Tof12遺傳位點,證明了Tof11和Tof12是編碼PRR(pseudo-response-regulator)類的一對同源基因(homeologous pair)。在長日照條件下,Tof11和Tof12通過減弱生物鐘基因LHY對豆科特有的光周期調(diào)控核心E1的抑制,導(dǎo)致成花素基因FT表達(dá)下調(diào),最終延遲開花,揭示了大豆光周期調(diào)控開花的分子調(diào)控網(wǎng)絡(luò)。群體遺傳學(xué)分析表明,tof12-1功能缺失早開花等位基因在大豆馴化早期受到強(qiáng)烈選擇,早開花基因型在栽培大豆品種中固定,促使農(nóng)家種中度早熟;tof11-1功能缺失早開花等位基因在tof12-1遺傳背景上再次受到選擇 (圖1),從而使栽培大豆表現(xiàn)為非常早花的表型,適應(yīng)中高緯度的栽培環(huán)境。

Tof12和Tof11的逐步進(jìn)化與選擇模式圖

關(guān)于光周期是否是馴化綜合特征性狀一直存在爭論,該研究發(fā)現(xiàn)Tof12-1基因上光周期鈍感的選擇可能是大豆早期馴化的關(guān)鍵事件,可能與Shat1-5, GmHs1-1和G基因上對落莢性、種子硬度和休眠性的選擇相伴發(fā)生,該研究證實了光周期適應(yīng)性改變可能是作物早期馴化的重要進(jìn)化步驟,研究結(jié)果為其它作物的馴化研究提供了重要借鑒。

論文解讀

大豆是世界上重要的經(jīng)濟(jì)作物,是人類和畜牧業(yè)蛋白的主要來源。栽培大豆在5000年前由我國黃淮海區(qū)域(32°-40°N)的野生大豆馴化而來,對光周期極為敏感。起源于我國黃淮海區(qū)域的栽培大豆,向高緯度擴(kuò)張時,因為日照時間變長,大豆開花期延遲,導(dǎo)致生育期超過生長季,大豆無法成熟;向低緯引種時,又因為日照時間變短,開花期提前,大豆產(chǎn)量明顯下降。但是目前栽培大豆不僅可以在赤道附近的巴西等國家種植,也可以在50° N的俄羅斯種植,那么栽培大豆是如何通過降低光周期敏感性而適應(yīng)廣泛的地理生態(tài)環(huán)境的呢?在大豆馴化過程中開花期基因經(jīng)歷怎樣的選擇過程呢?為了探究這些科學(xué)問題,孔凡江/劉寶輝研究團(tuán)隊多年以來進(jìn)行了長期系統(tǒng)和深入的研究。

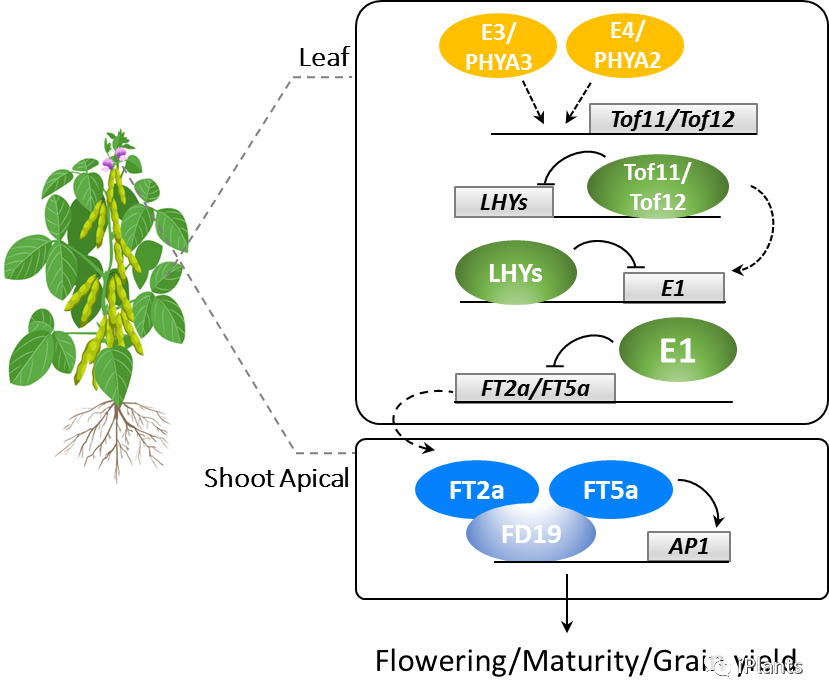

利用基因組學(xué)分析、生物信息學(xué)和經(jīng)典正向遺傳學(xué)相結(jié)合的方法,發(fā)掘了兩個長日照條件下控制開花期的關(guān)鍵位點Tof11和Tof12。分子機(jī)制解析表明,Tof11和Tof12通過調(diào)控LHY和E1基因控制大豆光周期開花,建立了完整的光周期調(diào)控分子網(wǎng)絡(luò)(圖2)。研究同時發(fā)現(xiàn):Tof11和Tof12發(fā)生了漸進(jìn)式的變異和人工選擇。其中,tof12-1的功能缺失突變被強(qiáng)烈選擇,并在栽培品種中被迅速固定下來,從而使栽培品種的開花期和成熟期普遍提前。tof11-1的功能缺失型突變的發(fā)生于tof12-1之后,在tof12-1遺傳背景上再次受到選擇,而從而進(jìn)一步縮短了栽培大豆的開花期和生育期,從而提高了栽培大豆的適應(yīng)性和種植。該研究首次系統(tǒng)報道了作物馴化過程中開花期基因的進(jìn)化與選擇分子機(jī)制。

大豆光周期開花和產(chǎn)量形成的分子模式圖

廣州大學(xué)分子遺傳與進(jìn)化創(chuàng)新研究中心的蘆思佳副教授、董利東講師、程群講師、博士后方超、博士后孔令平、博士后陳麗玉和中國科學(xué)院遺傳所的劉書林博士為文章的共同第一作者。廣州大學(xué)孔凡江教授、劉寶輝教授,澳大利亞塔斯馬尼亞大學(xué)James Weller教授,中國科學(xué)院遺傳發(fā)育所田志喜研究員和武漢理工大學(xué)袁曉輝教授為文章的共同通訊作者。該研究得到了國家重點研發(fā)計劃、國家自然科學(xué)杰出青年基金、國家自然科學(xué)基金面上項目和廣州大學(xué)高水平大學(xué)建設(shè)資金的資助。

參考文章:

[1] Gong Z (2020) Flowering phenology as a core domestication trait in soybean, J. Integr. Plant Biol.https://doi.org/10.1111/jipb.12934

[2] Lu S, Dong L, Fang C, Liu S, Cheng Q, Kong L, Chen L, Su T, Nan H, Zhang D, Zhang L, Wang Z, Yang Y, Yu D, Liu X, Yang Q, Lin X, Tang Y, Zhao X, Yang X, Tian C, Xie Q, Li X, Yuan X, Tian Z, Liu B, Weller JL, Kong F (2020) Stepwise selection on homeologous PRR genes controlling flowering and maturity during soybean domestication. Nat Genethttps://doi.org/10.1038/s41588-020-0604-7